伝統の知恵で心身を整える「お灸(きゅう)」

およそ2000年前の古代中国に起源を持ち、日本には飛鳥時代に伝わったとされる「お灸」

これは、東洋医学において鍼(はり)と並び、長きにわたり人々の健康を支えてきた伝統的な治療法です。近年、その手軽さと奥深い効果から、セルフケアとしても再び注目を集めています。

このコラムでは、「お灸とは何か」という基本的な知識から、「どのような効果が期待できるのか」を詳しく解説し、古来より親しまれてきたお灸の魅力に迫ります。

1.お灸とはなにか

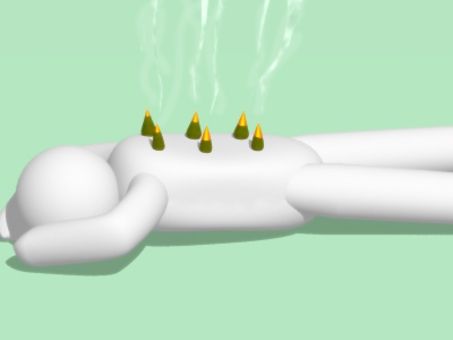

お灸とは、ヨモギの葉の裏の綿毛を精製して作られる「もぐさ」を使い、体表の特定の場所(経穴、いわゆるツボ)に置いて燃やし、その温熱刺激によって心身の不調を整える治療法です。

もぐさの穏やかで浸透性の高い熱が、皮膚を通じて体の深部にまで伝わり、自然治癒力を高めることに働きかけます。

使用されるもぐさの原料は「ヨモギ」

もぐさの原料となるヨモギは、古来より薬草として用いられてきた植物です。その葉を乾燥させ、精製することで、ゆっくりと均一に燃える、お灸に適した良質なもぐさが生まれます。もぐさが燃える際の独特の香りは、アロマテラピーのような「リラックス効果」をもたらします。

お灸の主な種類

・透熱灸(直接灸)

もぐさを直接皮膚に乗せて燃やす伝統的な方法。点火後すぐに消火するなどして火傷を防ぎつつ、ツボに強い刺激を与えます。

強い刺激といっても、施術者が調整することで感じ方は変わります。当院でのお灸はほんのり温かい、または少しチクっと感じる程度です。

・台座灸(間接灸)

皮膚ともぐさの間に台座や紙などを挟み、熱を穏やかに伝える方法。火傷のリスクが低く、初心者や家庭でのセルフケアとして広く普及しています(例:せんねん灸)

・温灸

棒状のお灸や、台座のない大きめのもぐさを使い、皮膚から少し離してかざす方法。心地よい温かさで広範囲を温めます。

2.お灸に期待できる多様な効果

① 血行・リンパの流れの改善

お灸による温熱刺激で毛細血管が拡張し、血流が促進されます。

血液は全身に酸素と栄養を運び、老廃物を回収する役割を担っているため、血流の改善は、冷え性、むくみ、肩こり、腰痛といった慢性的な痛みの緩和に直結します。

局所の充血やうっ血を調整し、疲労物質の排出を促す効果も期待できます。

② 自律神経の正常化とリラックス効果

ツボを刺激することで、お灸は自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスを整える作用があるとされています。

熱の刺激が神経を介して脳に伝わり、ホルモン系にも影響を与えるため、ストレス、不眠、倦怠感、不安症といった自律神経の乱れからくる不調に効果を発揮します。

また、温かさと独特の香りは高いリラックス効果をもたらし、睡眠の質の向上にもつながります。

③ 免疫力の向上

お灸の熱刺激によって、身体は軽度の熱のダメージを受けます。これに対応するため、体内で白血球(免疫細胞)が活性化されます。

これにより、免疫機能が亢進し、風邪などの感染症にかかりにくい体質作りや、アレルギー反応の鎮静化(抗アレルギー作用)にも寄与すると考えられています。

④ 胃腸・内臓機能の活性化

特定のツボへのお灸は、内臓の働きを司る神経に作用し、胃腸の働きを活性化させます。

これにより、食欲不振や胃もたれ、腸内環境の改善にも効果が期待できます。

東洋医学において、ツボは内臓と深く結びついている「経絡」があるため、全身の不調にアプローチできるのです。

3.お灸は「体質改善」の治療法

お灸は、痛み止めのように即効性だけを求めるものではなく、「体質改善」を目的とした治療法であるという認識が重要です。継続的に行うことで、体が本来持っている生命力、つまり自然治癒力を高め、病気になりにくい、また、不調から回復しやすい心身へと導いてくれます。

長引く不調や慢性的な悩みを抱えている方、薬に頼らず健康を維持したいと考える方にとって、お灸はまさに伝統の知恵と現代の科学的知見が融合した、奥深いセルフケアの選択肢と言えるでしょう。