パニック障害とは?

突然、理由もなく強い不安や動悸、息苦しさに襲われる…。

そんな経験を繰り返し、「また起こるのではないか」という予期不安に悩まされるのが、パニック障害です。

日本でも近年、パニック障害の患者数は増加傾向にあり、20代~40代の女性を中心に多く見られます。

現代社会のストレスや不規則な生活、スマートフォンやパソコンによる交感神経の過緊張などが、発症の背景にあると考えられています。

パニック障害とは?

パニック障害は、突然の強い恐怖や不安を伴う「パニック発作」を繰り返す病気です。発作時には以下のような身体症状が出現します。

・激しい動悸、息切れ

・めまい、ふらつき

・呼吸困難、過呼吸

・発汗、手足の震え

・胸の圧迫感

・死の恐怖感

発作は数分~10分程度でおさまりますが、再発への不安から外出ができなくなったり、人混みを避けるようになるなど、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

これが「予期不安」や「広場恐怖」と呼ばれる状態です。

鍼灸ができること

パニック障害の西洋医学的な治療には、抗不安薬や抗うつ薬、認知行動療法などがありますが、薬の副作用や依存性、効果の個人差に悩む方も少なくありません。そうした中で注目されているのが、東洋医学に基づいた鍼灸治療です。

鍼灸は、自律神経のバランスを整えることに優れており、過緊張状態にある交感神経を落ち着かせ、副交感神経を優位にすることで、リラックスを促します。

東洋医学では「気の乱れ」として捉える

東洋医学では、パニック障害のような状態を「心神不安(しんしんふあん)」や「肝気鬱結(かんきうっけつ)」と呼びます。

これは、体を巡るエネルギー「気」の流れが乱れたり、滞ったりすることにより、心と体の調和が崩れる状態です。

特に関係が深いのが以下の臓腑です。

「心」:精神活動の中枢。動悸や不眠などの症状と関係。

「肝」:ストレスに影響されやすく、気の巡りをコントロール。

「腎」:不安や恐れに関わり、生命力の根本とされる。

「脾」:思い悩む傾向や胃腸の不調と関係。

これらの臓腑のバランスを整えるために、鍼灸ではツボ(経穴)を用いて「気」の巡りを改善し、過剰な緊張を和らげることを目指します。

パニック障害に効果的なツボ

① 神門(しんもん)【手首の小指側】

→「心」の働きを整えるツボ。不眠、不安、動悸の緩和に使われます。精神を落ち着かせる効果があることから、リラックス系の治療によく使われます。

② 内関(ないかん)【手首の内側、2~3本指分の位置】

→自律神経を整えるツボで、動悸、吐き気、めまいなどの身体症状にも対応可能。乗り物酔いにも効果があり、胸の苦しさや不安感の軽減にも役立ちます。

③ 太衝(たいしょう)【足の親指と人差し指の骨の間】

→「肝」の気を整えるツボ。ストレスによるイライラ、緊張、怒りっぽさをやわらげます。気の巡りが滞っている方によく使います。

④ 百会(ひゃくえ)【頭頂部の中央】

→精神安定の代表的ツボ。自律神経の調整に優れ、頭がスッキリする感覚や不安の緩和が期待できます。

⑤ 足三里(あしさんり)【膝下外側】

→胃腸の働きを助け、「脾」を強化するツボ。体力回復や免疫力向上に加え、慢性的な不安や疲労感にも効果があります。

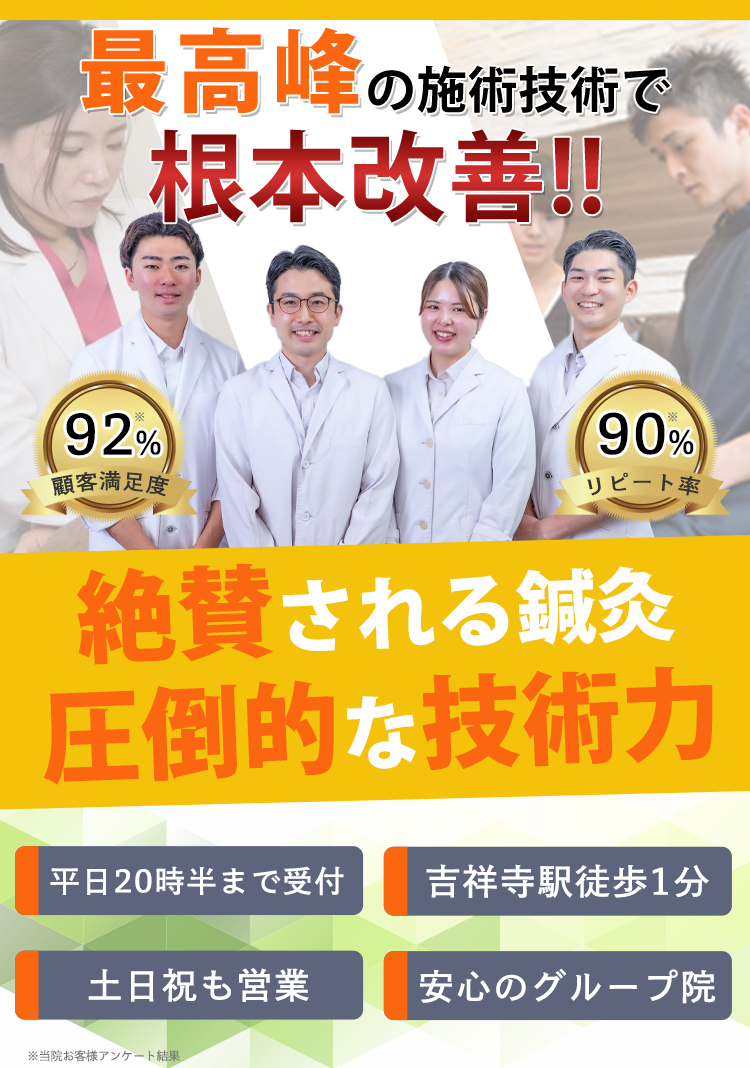

当院の治療について

当院では、まず患者さんのお悩みを丁寧にお聞きし、現在の体調や生活習慣、精神状態などを総合的に確認します。その上で、ツボの選定や治療方針を立てます。

パニック障害の鍼灸治療では、

・自律神経の安定

・筋緊張の緩和

・胃腸や睡眠の改善

・心身のリラックス

を目的に、やさしい刺激で施術します。1回ごとに「呼吸がしやすくなった」「体が軽くなった」と感じられる方もおられ、継続することで発作の頻度が減り、日常への安心感が戻ってくる方が多いです。

無理せず今できるケアを

パニック障害は決して「気のせい」ではなく、体が出しているSOSです。

東洋医学では、心と体を一体として捉え、どちらも整えていくことが大切と考えます。

薬に頼ることに不安がある方、自分らしい治し方を探している方にこそ、鍼灸による心身のケアをおすすめします。

初めての方でも安心して受けていただけるよう、丁寧なカウンセリングと体にやさしい施術を心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。