モートン病とは?

モートン病とは、足の指の付け根あたり(主に第3〜4趾間)に生じる神経の圧迫・炎症により、痛みやしびれが出る疾患です。

特に歩行時や立ち仕事の後など、体重が足にかかった時に痛みが強く出る傾向があります。

痛む部位は、足の裏の中足骨(足の甲の骨)の間で、そこを通る「足底神経(そくていしんけい)」の一部が、繰り返される圧迫や摩擦によって炎症を起こし、神経腫(しこり)ができることで、ピリピリ・ズキズキとした神経痛が現れます。

よくある症状

・歩くと足の裏(指の付け根)がズキッと痛む

・靴を履いて歩くと悪化する

・足の裏に小石が挟まっているような感覚

・指先にピリピリ・ジンジンとしたしびれ

・つま先立ちや前に体重をかけると症状が強くなる

・指と指の間を押すと電気が走るような痛み

モートン病の原因

モートン病の直接的な原因は、「神経の圧迫」です。以下のような要因が重なると発症しやすくなります。

・ハイヒールやつま先の細い靴をよく履く(足の前方に体重が集中)

・長時間の立ち仕事や歩行習慣(足裏にかかる負荷が慢性的)

・扁平足や開張足(足のアーチが崩れている)

・足首や膝の可動域制限、筋肉の硬さによる衝撃吸収不足

・自律神経の乱れによる血流不良や筋緊張の悪化

なかでも近年は、「自律神経の乱れ」や「全身のバランスの崩れ」が、回復を妨げる隠れた要因として注目されています。

西洋医学での対応

整形外科でのモートン病の治療は、以下のような対処が一般的です。

・靴の見直し(幅の広い靴、中足骨パッドの使用)

・消炎鎮痛薬の処方や注射(神経周囲の炎症を抑える)

・手術(神経腫の切除) ※重症例のみ

しかし、「薬では一時的にしか良くならない」「またすぐに再発してしまう」「手術はしたくない」というお声も少なくありません。

また、足だけを治療していても根本原因(姿勢・自律神経・歩行の癖など)にアプローチできていないケースも見受けられます。

東洋医学の視点

東洋医学では、モートン病のような末梢の神経痛やしびれは、「気血の巡りの停滞」や「経絡の詰まり」によって起こると考えます。

・気滞血瘀(きたいけつお):気と血の流れが滞り、痛みやしびれが現れる状態

・寒湿阻滞(かんしつそたい):冷えや湿気が体内に停滞し、筋や神経を固くする

・肝腎不足(かんじんふそく):長期的な疲労や加齢により、筋骨を養うエネルギーが不足した状態

東洋医学の特徴は、「足が痛いから足だけ治療する」のでなく、全身のバランスや背景にある体質まで整えることにあります。

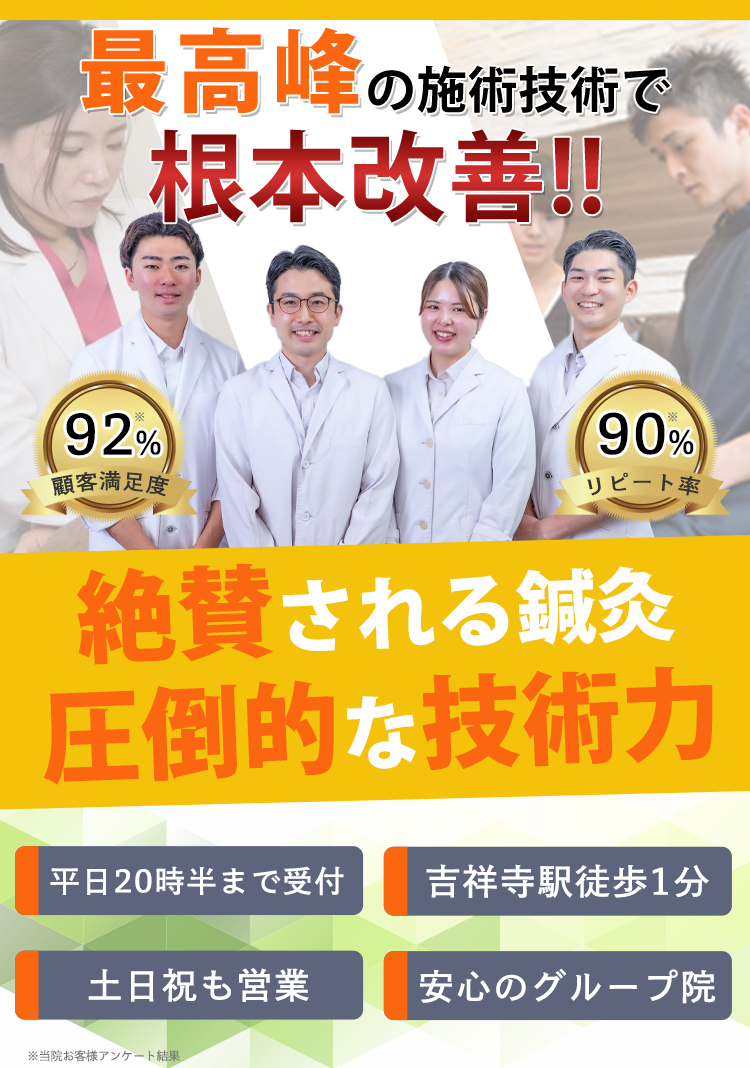

当院の鍼灸施術

当院では、モートン病に対しても、単に局所の痛みを和らげるだけでなく、全身の自律神経と循環バランスの調整を行いながら、再発しにくい身体づくりを目指します。

● 自律神経に特化した全身治療

モートン病は「足の病気」と見えますが、実際には首・背中・骨盤のゆがみや、自律神経の乱れも密接に関わっています。

当院では、頭部・背部・腹部・足のツボを活用し、自律神経のバランスを整えながら、血流改善・筋肉の緊張緩和を促します。

特に使用するツボには、【太衝】【足臨泣】【崑崙】【三陰交】など、足部と腰部の連動性を意識したツボが含まれます。

● 足だけでなく「なぜ痛みが出たのか」にアプローチ

例えば、骨盤のゆがみで足のアーチが崩れていたり、姿勢の癖で足の前側に過剰な負担がかかっていたりすることもあります。

当院では、カウンセリング・可動域検査・姿勢評価も行い、根本的な要因を探ったうえでツボを選択します。

● 患者様一人ひとりに合わせた施術

「症状の出方」「歩行のクセ」「ストレス状態」「筋肉の使い方」など、すべての人が違います。当院では、症状の強さや生活背景を丁寧にヒアリングし、その日の状態に合わせた施術を提供しています。

セルフケアのご提案

鍼灸施術と並行して、以下のようなセルフケアもおすすめしています:

・足指を広げるストレッチ・タオルギャザー運動

・お灸(太衝・三陰交など)で足の血流促進

・湯船で足首を回す・冷え対策

・ハイヒールや細身の靴を避ける

これらを日常に取り入れることで、回復が早まり、再発防止にもつながります。

最後に

モートン病は「足の神経痛」として扱われがちですが、実は身体全体のバランスや神経の緊張、生活習慣が関係する慢性的な症状でもあります。

薬や注射で一時的に抑えるだけでなく、「なぜ繰り返すのか?」「どうしたら再発しないのか?」を一緒に考えることが大切です。

当院では、自律神経と体の土台から整える鍼灸施術で、痛みを繰り返さない体づくりをサポートしています。

「もう靴を選ぶのが怖い」「歩くのが不安」と感じる前に、どうかお気軽にご相談ください。