五臓六腑と頭痛の関係

東洋医学では、人間の体は五臓(肝、心、脾、肺、腎)と六腑(胆、小腸、胃、大腸、膀胱、三焦)という臓器の働きによって構成されていると考えられています。

これらの臓器は互いに影響し合い、バランスを保つことで健康な状態が維持されます。

・肝: 肝は、怒りやストレスといった感情と深く関わっており、これらの感情が過剰になると、肝の気が滞り、頭痛を引き起こすことがあります。特に、側頭部や目の周りの痛み、イライラ感などを伴う頭痛は、肝の不調が疑われます。

・腎: 腎は、生命エネルギーである「気」の根源であり、腎の気が不足すると、全身の気が弱まり、頭痛が起こりやすくなります。腰痛、耳鳴り、めまいなどを伴う頭痛は、腎の虚弱が疑われます。

・脾: 脾は、消化吸収を司り、全身に栄養を運ぶ働きがあります。脾の働きが低下すると、湿気が体内に滞り、頭痛を引き起こすことがあります。頭重感、倦怠感、食欲不振などを伴う頭痛は、脾の虚弱が疑われます。

頭痛に対する東洋医学的な治療法

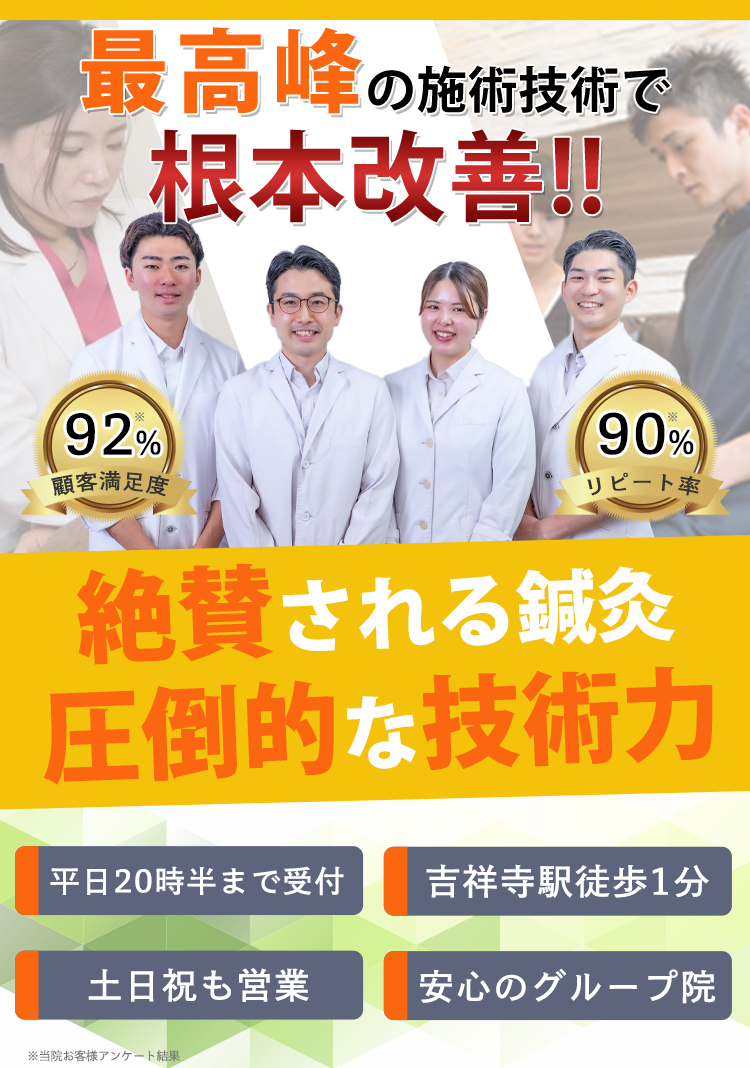

鍼灸治療では、経絡上のツボに鍼を刺すことで、体内の気の流れを調整し、痛みを和らげます。

特に、頭痛の原因となっているツボを刺激することで、血行を改善し、筋肉の緊張を緩和します。

頭痛の原因となるツボの刺激: 頭部のツボに加え、肩や首、腰など、全身のツボを刺激することで、体全体のバランスを整えます。

経絡の調整: 経絡は、体内のエネルギーの通り道です。経絡の流れを調整することで、頭痛の原因となっている気の流れを改善します。

まとめ

東洋医学は、頭痛の原因を多角的に捉え、体全体のバランスを整えることで、頭痛を改善することを目指します。個々の体質や症状に合わせて最適な治療法を選択することができます。西洋医学と東洋医学を組み合わせることで、より効果的な頭痛治療が期待できます。